提到北京,每个人都有很多话想说,无论是在这里生活的人,还是来来往往的过客。

有人说,北京的古朴大气,北京的人文底蕴,是中国任何一个城市都无法比拟的,有历史沉淀的厚重感、安全感,亦有古今兼收、新旧杂糅的重叠感。

有人说,北京是一座追梦的城市,新时代的风带来了新的生机,充满活力,孕育着无限可能。

也有人说,北京很大,大到一天只能干一件事。这座城市的辽阔,让每一次相遇都像一场久别重逢,让每一个告别都带着未完待续的余韵。

其实,北京也可以很小,小到一句诗、一篇小说就能装下它的百年呼吸。林徽因写下《你是人间的四月天》时,北平的槐花正落;老舍笔下的茶馆伙计一声吆喝,就能抖出半座城的烟火气。

地理的距离,终究敌不过文化的绵长。

我所爱的北平不是枝枝节节的一些什么,而是整个儿与我的心灵相合的一段历史,一大块地方,多少风景名胜,从雨后什刹海的蜻蜓一直到我梦里的玉泉山的塔影,都积凑到一块,每一小的事件中有个我,我的每一思念中有个北平,这只有说不出而已。

——老舍

翻开《百年文学中的北京》,你会发现,我们与历史,早已在文字里静静缝合。

沈阳师范大学教授、评论家孟繁华在读完这套书后,有感写下书评《读懂一座城的诗情与诗意》,并刊登在《人民日报》。北京为何如此迷人?让我们跟着他的文字,一起找寻答案。

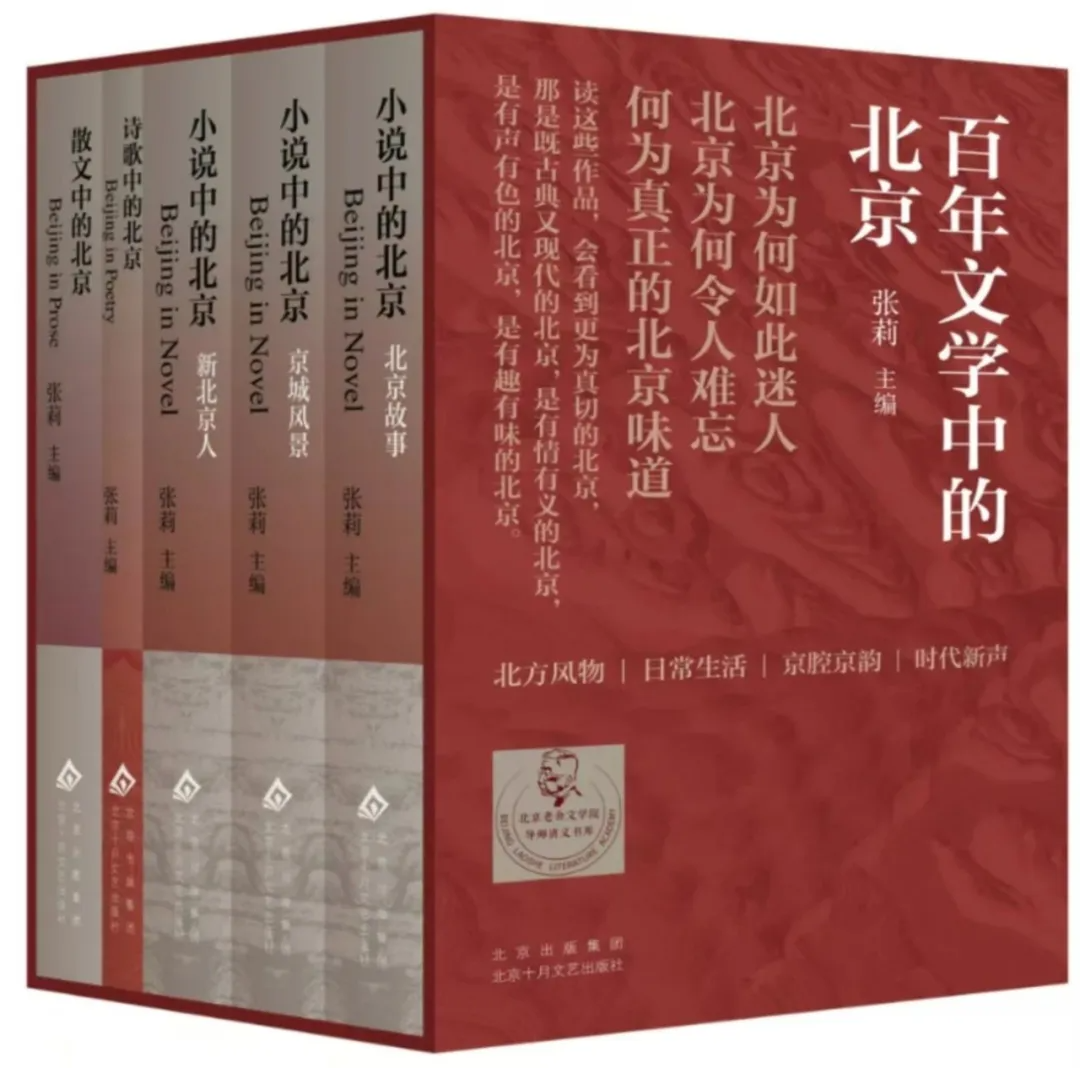

《百年文学中的北京》

张莉 主编

北京十月文艺出版社

读懂一座城的诗情与诗意

文 / 孟繁华

北京是新文化运动的发祥地,这一传统深刻影响着北京作家,他们有强烈的家国情怀,笔下的北京也气象宏大。与此同时,无论是北京本土作家,还是到访北京或长久在北京工作的作家,他们还写下北京的另一种风貌,那就是风土人情、人间烟火、饮食起居乃至街坊邻里的日常一面。

应该说,我们对北京的讲述并不陌生,但都是零散的、碎片化的,北京的丰富性和它不比寻常的魅力,很难穷尽。五卷本《百年文学中的北京》,仿佛一座文学建筑,通过不同时期作家的直观感受和内心体悟,建构了一座文学的北京城。即便是“同题作文”,每个作家的目光所及和内心感受也是非常不同的。这正是文学生生不息源远流长的魅力所在。这套书为我们认识北京带来新的启示和灵感,让我们意识到,随着阅历经验的不断丰富,我们能看到过去没看到、没发现的生活的新意。

小说、诗歌、散文这三种文体,以不同的方式塑造了不同的北京形象。《散文中的北京》对北京的书写是最直观的,这与散文这一文体有关。散文无论记人记事,所见所闻必是亲历。而且这种见闻录、心路史,没有必要山呼海啸、怒目金刚,那种款款道来的心态和笔法,让人深感亲近和会心。《散文中的北京》收录了许地山、郁达夫、郑振铎、老舍、俞平伯、林海音、汪曾祺、史铁生等27位作者的佳作,其中一些名篇如《想北平》《北平的四季》《陶然亭的雪》《我与地坛》等,早已深入人心。

《诗歌中的北京》,表达的是北京的诗情与诗意,那是北京“百年长河的气息、浪花与粼粼波光”。其中收录的既有沈尹默、刘半农、徐志摩、卞之琳、冯至、郑敏等现代诗歌巨匠的诗作,也有谢冕、舒婷乃至80后、90后新锐诗人的诗作。通过“古城春景”“北京深秋的晚上”“西山如隐”“他在北京的清晨独自醒来”等有代表性的场景,抒发对北京的感情。

小说在这套作品集中的比重最大,这是文体决定的。《微雪的早晨》《九十九度中》《断魂枪》《红豆》《辘轳把胡同9号》《安乐居》《贫嘴张大民的幸福生活》《手上的星光》《如果大雪封门》等,通过这些作品,我们不仅看到了北京的生活脉络和风情风貌,也感知到过去一个多世纪的风云际会和社会变迁。

百年北京文学可以看作是五四以来百年中国文学的一个缩影。这是宫墙胡同、市井平民、烟火繁华的北京,也是有情有义、有声有色、有趣有味的北京。这套选本既彰显了百年北京的沧海桑田,也显示了选家的眼光和历史感。